2025年暑期,康复学院以“青春赋能基层,实践助力振兴”为主线,统筹组织学院学生开展全国大学生暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动。各实践团队在严守安全底线的前提下,创新采用“线上+线下”融合模式,围绕社区服务、理论宣讲、志愿公益、文化传播、医学科普等重点领域扎实行动,推动实践进程高速发展。康复学子扎根乡村一线,用专业服务破解群众难题,以实践磨砺增长自身才干,既为乡村振兴注入青春活力,也为个人成长积累宝贵经验。

科普宣讲传知识,科技文化润乡土

聚焦学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述,实践团队以“提升群众科学素养与健康意识”为目标,深入乡村开展多元化科普服务。健康讲座紧扣“夏季防暑”“慢性病管理”“急救技巧”等实用主题,通过“方言讲解+案例剖析”的形式,让专业知识变得通俗易懂;科技体验环节现场展示智能血压仪、便携式消毒设备等便民工具,手把手教学操作方法,让村民直观感受科技带来的生活便利。此外,队员们还通过绘制健康科普墙、发放文化手册等方式,推动科学知识与先进文化融入乡村日常,有效填补了基层科普教育的薄弱环节。

支教助学播希望,趣味课堂育英才

围绕习近平总书记关于“三农”工作的重要论述,持续深化乡村振兴青春建功行动,实践队员化身“支教老师”,打造特色课堂体系。基础课程中,通过趣味游戏教英语单词、用生活案例讲数学公式,激发学生学习兴趣;素质课程开设绘画、合唱、手工课,培养学生审美与动手能力。课后,队员们组建学业辅导小组,为成绩薄弱学生查漏补缺,同步开展“我的大学梦”分享活动,用自身求学经历鼓励乡村学子树立远大志向、奋力追逐想。

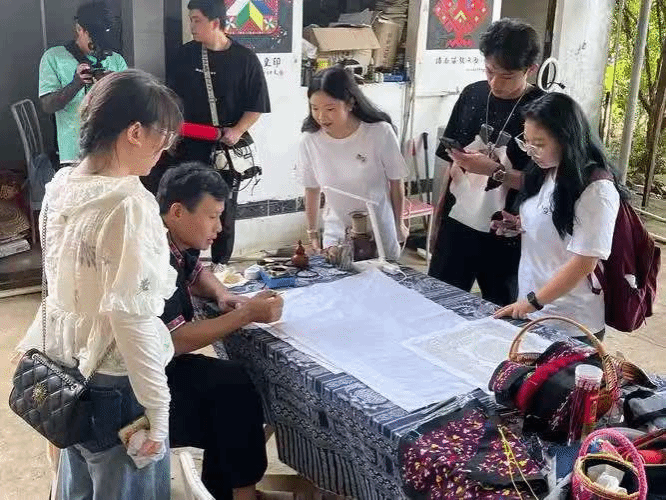

熟知文化起源,宣传家乡文化

生于家乡,长于家乡。为讲好家乡故事,弘扬家乡之美,实践团队的队员们化身为家乡文化的调研员、研究员、宣传员。走进非遗博物馆,与手工艺者们交流学习,探索文化内涵,通过文创产品、体验课程等形式接触非遗。调研中,团队总结出非遗技艺传承存在“重技艺展示、轻文化内涵挖掘”“营销渠道单一、品牌化不足”等问题,立志以青年力量推动非遗“破圈”——不仅要记录传统技艺,更要让年轻人看到非遗的“潮流感”与“生命力”。

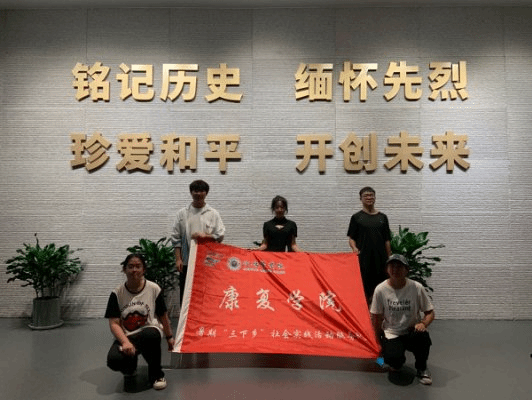

追溯红色记忆 争做五好青年

为持续深化党史学习教育,推进学习常态化长效化,“百年潮涌”社会实践团在辽宁省沈阳市“九·一八”历史博物馆进行了红色精神的探索,追溯红色记忆,学习研究党史,先后参观了“九一八”事变残历碑、警世钟亭、展览主馆、胜利纪念碑等,一件件历史文物、一页页历史资料、一张张历史照片,无声地诉说着革命先烈可歌可泣的英雄故事。团队成员进一步坚定理想信念,真实感受到中国共产党伟大的抗战精神,让红色基因、革命薪火代代传承。

此次“三下乡”社会实践活动,不仅为乡村群众带来了切实有效的健康服务与暖心支持,也让康复学院的学子们在贴近百姓的过程中锤炼了专业技能,提升了沟通与协作能力,真正实现了在实践中成长,在奉献中成才。同学们发挥专业特长,开展康复理疗、健康知识普及、慢性病调研等志愿服务,把关怀送进农户家中,把温暖带到田埂之间。

展望未来,康复学院学子必将始终铭记“服务农村、奉献社会”的初心,持续优化服务机制,积极探索更加科学、高效、符合乡村实际需求的服务模式。以专业为基、以爱心为桥,不断汇聚青春智慧与力量,以实际行动为乡村振兴事业注入蓬勃活力,谱写新时代青年投身基层、建功立业的动人篇章。